Перечень учебников

Учебники онлайн

7.4. Партийные системы и их типология

Партийная система – это совокупность всех политических партий, действующих в данной стране, их взаимоотношения друг с другом и государством.

Партийная система характеризуется следующими обстоятельствами:

? количеством партий, функционирующих в данном государстве;

? социально-политическими и правовыми условиями их деятельности;

? типом электоральной системы и числом избирателей;

? размерами, спецификой строения партий, условиями коалиционной политики;

? наличием реальных возможностей получения (завоевания) власти.

Партийная система как бы структурирует социальные интересы и политические взгляды, дает возможность выражать их и на общенациональном, и на местном уровне, а также организует избирателей и помогает партиям выдвигать своих представителей в органы государственной власти.

М. Дюверже установил институциональную зависимость между способом голосования , числом партий и отношениями между ними. В работе «Влияние избирательных систем на политическую жизнь» (1950) он сформулировал три «социологических закона»:

1) Выборы по мажоритарной системе в один тур приводят к установлению двухпартийности с крупными и влиятельными партиями, конкурирующими только друг с другом. Малые партии лишаются поддержки большинства избирателей и не имеют тем самым никаких шансов попасть во власть.

2) Выборы по мажоритарной системе в два тура приводят к установлению системы с несколькими партиями, стремящимися к объединению в две коалиции.

3) Выборы по пропорциональной системе чаще всего приводят к многопартийности, где некоторое количество небольших партий вынуждены проводить коалиционную политику.

Дж. Сартори в 1976 г. предложил типологию партийных систем, ставшую классической. Современная интерпретация данной типологии выглядит следующим образом.

Однопартийные системы:

• система с одной партией, стоящей у власти, осуществляющей тотальный контроль в обществе (партия срастается с государством и нередко подменяет его; классический пример однопартийности – СССР, КНДР, Куба);

• система с партией, осуществляющей гегемонию (формально функционируют несколько партий, но реальная политическая власть принадлежит только одной; пример – Китай, ГДР);

• система с доминирующей партией (действует несколько партий, но несмотря на юридически закрепленные возможности, у власти в течение длительного периода находится одна партия; пример – либерально-демократическая партия Японии, Индийский национальный конгресс).

Двухпартийные системы (бипартизм):

• классическая двухпартийная система (две партии сменяют друг друга у кормила государственной власти; другие партии, если и существуют, серьезно влиять на политический процесс реально не могут; пример – республиканская и демократическая партии в США, консервативная и лейбористская партии в Великобритании);

• двухпартийная модифицированная система (две ведущие партии могут сформировать правительство, только объединившись с третьей силой, служащей балансом власти; пример – ФРГ, Канада, Австрия, Австралия).

Многопартийные системы:

• система умеренного плюрализма (все партии – их от 3 до 5 – ориентируются на участие в правительстве; идеологические разногласия между ними невелики; пример – Бельгия, Франция);

• система крайнего плюрализма (действуют от 6 до 8 антисистемных партий с противоположными идеологиями, выступающие против существующего режима власти; наличие безответственных оппозиционных партий, раздающих обещания без ответственности за их выполнение; образуются сложные коалиции; пример – Италия, Нидерланды, Финляндия);

• атомизированная система (количество партий превышает разумные пределы – от 8 до 30; рассредоточение политического влияния и ролей; пример – Малайзия, Боливия).

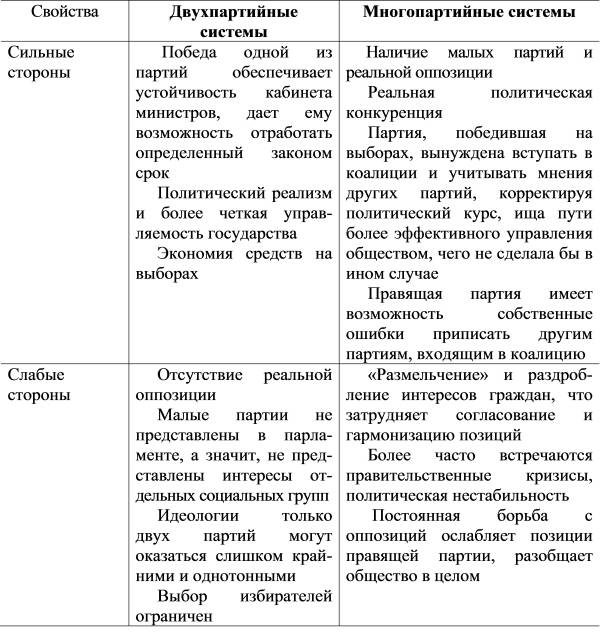

К партийным системам демократического толка относятся двухпартийные и многопартийные. Они имеют свои достоинства и недостатки (табл. 7.1).

Значение многопартийности для благоприятного политического развития трудно переоценить. Оно заключается в следующем:

? политические вопросы получают всестороннее освещение; всякая общественная потребность находит своих защитников и критиков;

? оппозиция не прощает власти промахов, сдерживает бюрократизацию, заставляет правительство действовать эффективно;

? внутри партии, в рядах партийного электората воспитывается дисциплина, необходимая для того, чтобы победить конкурента;

? в политической борьбе выявляются и выдвигаются люди, способные к управлению и принятию решений.

Таблица 7.1. Преимущества и недостатки партийных систем демократической направленности

В то же время общество должно «созреть» для многопартийности иначе оно будет подвержено воздействию негативных факторов и не сможет им адекватно противостоять. К их числу относятся:

? принадлежность к партии дает человеку «систематически одностороннее направление» (член оппозиционной партии привыкает смотреть на правительство только отрицательно);

? «дух» своей партии заслоняет стремление к общему благу, все приносится в жертву узкопартийным, а не государственным целям;

? во имя победы на выборах сторонники различных партий прибегают к любым средствам, что сказывается на общественных нравах (ложь становится обыденной в повседневной жизни, и к ней привыкают);

? непрерывная борьба ведет к ослаблению правительства, которое все свои силы тратит на борьбу с оппозицией вместо решения первоочередных социально-экономических проблем.

В современной России зарегистрировано несколько десятков политических партий, но говорить о том, что сложилась многопартийная система, пока рано. Некоторые политологи и политические деятели уверены в том, что в России в скором времени будет сформирована двухпартийная система.

© uchebnik-online.com