Перечень учебников

Учебники онлайн

Часть IV

Общее равновесие и общественное благосостояние

Бездонного, предчувственного смысла И благодатной мудрости полны, Как имена вторые, — нам даны

Божественные числа. И день, когда родимся, налагает На нас печать заветного числа; До смерти наши мысли и дела

Оно сопровождает. И между числами — меж именами — То близость, то сплетенье, то разлад. Мир чисел, мы, — как бы единый сад

С различными цветами.

Земная связь людей порою рвется,

Вот — кажется — и вовсе порвалась ...

Но указанье правды — чисел связь

Навеки остается. {1903)

3. Н. Гиппиус (18691945)

Глава 14

Общее равновесие и теория общественного благосостояния

Наш мир состоит из сцеплений, Крючков, перфораций, цепочек. Натужишь, ослабишь ли звенья — Все сдвинется, станет неточным. Не верьте, когда вам расскажут О нашем ничтожестве бренном. Ведь ахнут миры, если даже Дитя ушибется коленом.(1996)

Алексей Милюков

Ключевые понятия

- Частичное равновесие

- Общее экономическое равновесие (ОЭР)

- Эффект обратной связи

- Устойчивость ОЭР

- Закон Вальраса

- Метод «затратывыпуск»

- Коробка Эджуорта

- Теорема Эрроу

- Паретопредпочтительность

- Паретооптимальность

- Теоремы общественного благосостояния

- Критерии общественного благосостояния

14.1. Теория общего равновесия

Я долго размышлял и долго был в сомненье,

Что есть ли на Землю от высоты смотренье;

Или по слепоте без ряду все течет,

И помыслу с небес во всей вселенной нет.

Однако, посмотрев светил небесных стройность,

Земли, морей и рек доброту и пристойность,

Перемену дней, ночей, явления Луны,

Признал, что Божеской мы силой созданы. (1761)

М. В. Ломоносов (17111765)

Равновесные модели подразделяются на модели частичного и общего равновесия. При анализе частичного равновесия предметом исследования являются изолированные индивидуальные рынки. До сих пор мы имели дело с анализом только частичного равновесия. Главной задачей этой главы является анализ общего равновесия, т. е. выявление связей между индивидуальными рынками. В отличие от анализа частичного равновесия при анализе общего равновесия цены и количества определяются на всех рынках одновременно с учетом эффекта обратной связи.

Эффект обратной связи — изменение цен и количества товаров на данном рынке , вызванное аналогичными изменениями на других рынках .

Например, советский профессор получал в месяц около $800, а в настоящее вре мя — около $100. Это отнюдь не означает, что «производительность труда» или ум ственные способности отечественного профессора упали в 8 раз. Это означает, что производительность труда и объем производства в остальных сферах производства сократилась соответствующим образом, сократились и бюджетные поступления, служащие источником оплаты труда «бюджетников». В настоящее время бюджет России сравним с бюджетом Финляндии. Но в Финляндии проживает около 5 млн человек, а в России — почти в 30 раз больше.

В главе 2 (параграф 2.3.4) мы уже рассматривали систему нескольких взаимосвязанных рынков. Тогда мы отметили, что изменение технологии выращивания винограда оказывает влияние на конъюнктуру виноделия, которое, в свою очередь, влияет на хлебную промышленность, а та — на рынок земельных угодий, муки, пше ницы, и, наконец, снова — винограда. Экономика — это сложная система взаимоза висимых отраслевых рынков. Однако чтобы разобраться, как действует эта слож ная система, начнем с самого простого: взаимодействия двух рынков.

14.1.1. Взаимодействие двух рынков

Два мира

Я — их граница

Чтобы достичь одного

Надо утратить другой ( 1967)

Станислав Мисаковский

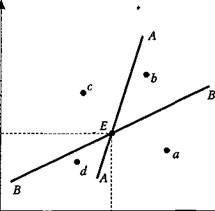

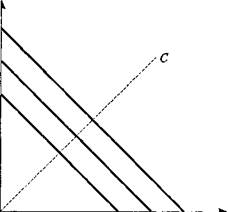

Взаимодействие рынков товаровсубститутов. Рассмотрим характер взаимо действия между ценами двух рынков, на одном производится товар Л, а на другом — товар В. На рис. 14.1 линия АА демонстрирует множество ценовых пар товара А (Р А ) и товара В (Р в ), при которых рынок товара А находится в равновесии. Это озна чает, что любой точке линии АА соответствуют такие цены товаров АиВ, при кото рых рынок благ находится в равновесии (нет ни избытка, ни дефицита товара А). Например, если цена товара А (Р А ) возрастает, то и цена товара В (Р в ) также возра стает, и рынок товара Л продолжает оставаться в равновесии. Это свидетельству ет о том, что товары АиВ являются субститутами.

Эта ситуация конкретизируется на рис. 14.2. На нем изображена кривая пред ложения (5) на товар А с традиционным положительным наклоном и кривая спро са (/),) на товар А с традиционным отрицательным наклоном. Пересечение этих линий даст стабильное равновесие. Допустим теперь, что цена товара А (Р Л ) вы росла с уровня Р м до уровня Р Л2 .

На рынке возник избыток товара Л. Однако равновесие восстановится, если кривая спроса на товар А сдвинется в положение D r Это произойдет, если цена на товар В также возрастет. А это возможно только в том случае, если товары А и В — субституты.

Линия АА определяет цены частичного равновесия на рынке товара А , которые обеспечивают равенство спроса и предложения на данном рынке при заданной цене на другом рынке ( В ), на котором равновесия может и не быть .

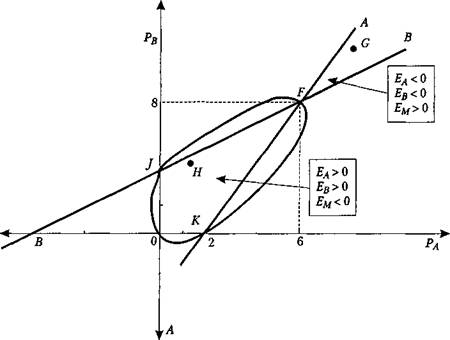

Рис . 14.1. Стабильное равновесие рынков АиВ

Ра

Ра2 Pax

О А "

Рис . 14.2. Достижение равновесия

Вернемся снова к рис. 14.1. Линия ВВ на нем показывает набор цен товаров А (Р А ) и В (Р в ), при которых рынок товара В находится в равновесии. И в этом слу чае рынки также являются субститутами.

Линия ВВ определяет цены частичного равновесия на рынке товара В , которые обеспечивают равенство спроса и предложения на данном рынке при заданной цене на другом рынке А , на котором равновесия может и не быть .

Линии АА и ВВ имеют положительный наклон, это свидетельствует о том, что товары А и В являются товарамисубститутами по отношению друг к другу. Если бы товары АиВ были бы не субститутами, а комплементами, то линии АА и ВВ должны были бы иметь отрицательный наклон.

Пересечение линий АА и ВВ ( точка Е ) представляет состояние общего экономического равновесия ( ОЭР ) для экономической системы , состоящей из двух товаров ( двух рынков ), которое может быть как устойчивым , так и неустойчивым .

Пересечение АА и ВВ (или точка Е) кривых рыночного равновесия на рис. 14.1 демонстрирует устойчивое равновесие двух взаимодействующих рынков. 1

Цены Р иР т являются равновесными одновременно на двух рынках. Чтобы доказать, что это действительно набор цен устойчивого равновесия, необходимо рассмотреть любые неравновесные цены.

Например, в точке а цена товара А слишком высока для того, чтобы быть равновесной, а цена товара В слишком низка. Результатом будет падение цены товара А и одновременное повышение цены товара В и движение в точку пересечения Е.

В точке Ъ цены и товара А, и товара В слишком высоки для того, чтобы быть равновесными. Поэтому для достижения равновесия обе цены должны упасть. Если они упадут, будет движение к точке пересечения АА и ВВ.

В точках с и d движение также идет в направлении точки равновесия Е.

Правило устойчивости ОЭР : система устойчива , если линия ВВ пересекает линию АА сверху . Это означает , что спрос и предложение товара Л сильнее реагируют на изменение цены этого же товара ( товара А ), чем на изменение товара субститута ( товара 6).

Равновесие неустойчиво ( движения в точку равновесия Ене произойдет ), если линия ВВ пересекает линию АА снизу , т . е . если спрос и предложение товара Л сильнее реагируют на изменение цены товара В , нежели на изменение цены собственного товара А .

В случае неустойчивого равновесия движение системы после нарушения равновесия не возвращается в точку Е.

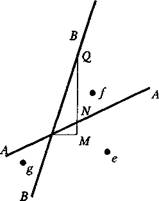

Рассмотрим ситуацию на рис. 14.3. В точке е, например, цена товара А слишком высока, а цена товара В слишком низка для того, чтобы они могли быть равновесными. Цена товара В растет, в то время как цена товара Л падает. Может показаться, что данные перемещения приведут к точке равновесия Е; но вполне может статься, что система движется либо к точке /, либо к точке g .

В точке/, например, для товара А существует тенденция цены к росту, но и для товара В — также тенденция цены к росту. В результате движение происходит от пересечения линий АА и ВВ. В итоге взаимодействие двух рынков не приводит к устойчивому равновесию.

- 1 В данной главе мы абстрагируемся от эффекта дохода. При падении цены эффект замены воздействует как на спрос, так и на предложение рынка. Эффект замены увеличивает объем спроса и снижает объем предложения, т. е. разрыв между спросом и предложе нием возрастает в пользу спроса. В данном случае наблюдается также и эффект дохода, так как покупатели выигрывают, а продавцы проигрывают. Этот эффект увеличивает как спрос, так и предложение (если товар не является некачественным). Мы исходим из того, что результирующее действие эффекта дохода на спрос и на предложение равно нулю. Исходя из этого, можно сделать вывод, что единственным источником нестабильности мо жет быть сильный эффект дохода на одну из сторон рынка, т. е. такой эффект дохода, ко торый превышает эффект замены. Но это возможно только в том случае, когда одна сторо на рынка считает один и тот же товар нормальным, а другая сторона — некачественным.

Предположим теперь, что на рис. 14.3 система первоначально находится в рав новесии. Затем цена товара А по какимто причинам возрастает, и равновесие на рушается. Насколько должна возрасти цена товара В, чтобы уравновесить рынок товара А, и на сколько должна быть увеличена цена товара В, чтобы уравновесить рынок товара В?

На рис. 14.3 видно, что цена товара В должна вырасти на величину MN , чтобы уравновесить рынок А, и на величину MQ , чтобы уравновесить рынок товара В. При этом MQ > MN .

Рис . 14.3. Неустойчиво ^ равновесие товаров субститутов

Это означает, что изменения цены В оказывают большее влияние на рынок А, чем на собственный рынок товара В, так как необходимо большее изменение цены, для того чтобы привести в равновесие рынок В, нежели рынок А. Однако это не может рассматриваться в качестве типичного случая. Изменение цены типичного товара обычно оказывает большее влияние на свой рынок, чем на рынок другого товара, и именно такая ситуация изображена на рис. 14.1.

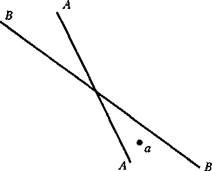

Взаимодействие рынков товаровкомплементов. Анализ равновесия това ровкомплементов проводится аналогичным способом (рис. 14.4.). Равновесие в точке пересечений линий АА и ВВ устойчиво. Так, в точке а цена товара А слиш ком высока и должна упасть, а цена В слишком низка и должна вырасти. Это верно и для других секторов. В результате движение направлено к пересечению линий АА и ВВ.

При взаимодействии товаров комплементов ОЭР устойчиво , если линия АА пересекает линию ВВ сверху , и неустойчиво , если линия АА пересекает линию ВВ снизу .

Как и в случае с товарамисубститутами, система двух товаровкомплементов неустойчива, если изменение цен на одном рынке оказывает большее влияние на ситуацию на другом рынке, нежели на своем. Ситуация неустойчивого равнове сия товаровкомплементов изображена на рис. 14.5.

О Р А

Рис . 14.5. Неустойчивое равновесие товаров комплементов

Понятие совершенной и несовершенной устойчивости. До сих пор мы рас сматривали устойчивое ОЭР в системе, в которой каждый из составляющих ее рынков характеризовался устойчивым равновесием. Такая система, состоящая из устойчивых рынков, является совершенно устойчивой. Однако возможно пред ставить систему, состоящую из неустойчивых рынков. Любое взаимодействие двух неустойчивых рынков порождает общее неустойчивое равновесие. Достижение несовершенной устойчивости ОЭР возможно лишь в одном случае, когда один из товаровсубститутов является товаром Гиффена, т. е. имеет положительный наклон кривой спроса.

14.1.2. Взаимодействие трех рынков

Zu fragmentarisch ist Welt und Leben! Фрагментарность вселенной мне чтото не нравится!

Ich will mich zum deutschen Professor begeben. Придется к ученому немцу отправиться,

Der weif 3 das Leben zusammenzusetzen , Короткий расчет у него с бытием:

Und er macht ein verstandlich System daraus; Системе своей ища оправдания ,

Mit seinen Nachtmutzen und Schlafrockfetzen Он старым шлафроком и прочим тряпьем

Stopft er die Lucken des Weltenbaus. Починит прорехи мироздания.

Г. Гейне (17971856) Перевод Т. Сильман

Расширим нашу систему, состоящую из двух товаров рынков (Л и В), добавив третий рынок, рынок numeraire , обозначив его литерой М} Введение в анализ понятия рынка счетных единиц позволяет сформулировать закон Вальраса.

В самом общем виде закон Вальраса гласит : при данном уровне цен стоимость предложения товаров равна стоимости спроса на товары .

Данный закон распространяется на все без исключения рынки (все рынки одинаково важны). При этом предполагается, что система состоит из совершенно конкурентных рынков.

Модель общего конкурентного равновесия Вальраса базируется на понятии функции избыточного спроса, а не традиционных функций спроса и предложения, которые обычно определяют рыночное равновесие, хотя между обоими подходами существует прямая связь. Функция избыточного спроса может быть представлена как разница между функцией спроса и функцией предложения. Обозначим избыточный спрос буквой «2Г» ( excess ).

Предположим, что и рынок товара А, и рынок товара В характеризуются превышением спроса над предложением:

Е А = ~2Р А + Р В + А и Е в = Р А Р в + 2,

где Р А и Р в — цены товаров А и В;

Е — избыточный спрос на каждом из двух товарных рынков.

Для того чтобы система находилась в равновесии в соответствии с законом Вальраса, избыточный спрос на рынке счетных единиц (Е м ) должен быть равен избыточному спросу на рынках товаров А и В со знаком минус:

Е м 2Р А г + Р в г 2Р А Р в *Рл*Рг

Перед нами уравнение избыточного спроса на счетные средства. Геометрически оно представляет собой форму эллипса. Это можно показать, например, приняв Е м = 0 (нулевое превышение спроса), методом простой подстановки значений

- 1 Рынок «счетных единиц» (термин введен Вальрасом).

Р д и Р в . Эллипс изображает равновесие на рынке счетных средств, а линии АА и ВВ — равновесие на рынках товаров А и В (рис. 14.6).

Рис . 14.6. Общее экономическое равновесие трех рынков

Очевидно, что точкой общего равновесия является точка F , в которой пересе каются все три линии. Точка Охарактеризует стабильное равновесие трех рынков.

В самом деле, в верхней зоне ( AFB ) существует избыточное предложение това ра А {Е А < 0) и избыточное предложение товара В (Е в < 0). Что касается рынка счетных средств, то в данной зоне существует избыточный спрос на счетные сред ства (Е м > 0). Итак, для восстановления равновесия цены товаров Аи В должны упасть с тем, чтобы система, например, из точки G переместилась в точку F .

В нижней зоне ( JFK 0) существует превышение спроса товаров АиВи превы шение предложения счетных средств. Если система находится в точке Н, то ры ночные силы переместят ее в равновесную точку F } Это же распространяется и на остальные зоны пространства: рыночные силы нивелируют любое отклонение, и система вернется в состояние ОЭР — в точку F .

На основании этого можно сделать вывод, что если два рынка находятся в равно весии, то равновесие будет и на третьем рынке. Этот вывод, верный для любого коли чества рынков, получил название закона Вальраса. В начале данного параграфа мы уже привели общее его определение. Теперь же дадим более строгую формулировку.

- 1 В пространстве вне эллипса существует избыточный спрос на деньги, а внутри эллип са — избыточное предложение денег.

Закон Вальраса гласит : если в экономике , состоящей из л взаимосвязанных рынков , на п 1 рынке существует равновесие , то и на последнем рынке будет равновесие .

Мы рассмотрели равновесную систему, состоящую из трех рынков: двух рынков благ и рынка счетных средств. Количество рассматриваемых рынков может быть увеличено до бесконечности. Но в таком случае следует отказаться от геометриче ских моделей и перейти к методам математического анализа. При этом, чем больше рынков входит в систему, тем большую устойчивость приобретает ОЭР.

14.1.3. Модель Вальраса при бесконечном множестве рынков

Я изпод сумерек глядел

На колесо небес в тумане,

Клубок случайностей вертел

Станок истории для ткани

Закономерности, смотрел

Я сквозь туман своих мечтаний

И увидал, что этой ткани

Есть миг разрыва, есть предел.

Атилла Йожеф (19051937)

Рассмотрим систему ОЭР при множестве рынков. В данной системе при определенном уровне технологии существует производство и обмен потребительских предпочтений и ресурсов. Имеются от товаров и и производственных услуг. Опре делим количество неизвестных:

- количество товаров от, обозначенных в виде последовательности: х { ,х у х 3 — х т ;

- цены товаров от 1 (цены счетных единиц — numeraire — даны): 1 Р Р Р ¦'''Г' 3' "• 1 т'

- количество производственных услуг и:

- цены производственных услуг и: г г г г

- производственные технические коэффициенты оти:

2 2п

fl ml' a m2' fl n,3

Здесь первый символ представляет одну единицу товара, а второй — производ ственную услугу. Например, выражение а 23 обозначает количество производствен ной услуги 3, которая требуется для того, чтобы произвести одну единицу товара 2.

Итак, система состоит из 2от + 2и + оти 1 неизвестных. Для решения этой систе мы необходимо иметь такое же количество уравнений. Запишем эти уравнения:

1) от уравнений спроса на товары:

x x = f { ( p y p v ..., p m , r v r y r 3 ........... г п )

x m " f m ( PvP y , P m , r ., r 2 , r 3 ,..., r )

Данные уравнения показывают общий объем спроса, учитывая величину дохо да через цены факторов производства.

2) Так как мы рассматриваем рынки чистой конкуренции, то цены единицы

продукции равны издержкам:

р^=а п г^+а 12 г 2 + ... + а { г п = 1 р 2 = a n r x + a 22 r 2 + ... + a 2 r n

р = а г, + а ,г, + ... + а г

гт т\ \ т2 2 тп п

Всего количество этих уравнение равно т.

3) Количество равновесных уравнений для производственных услуг равно п:

y l a li x l + a 2 l x 2 + ... + a ml x m

у = а, х, + а. х 0 + ... + а х

"п In 1 2 п 2 тп т

4) Количество уравнений технического замещения равно тп:

a u = S n ( r v r 2 ,..., r n )

a 2i g 2l (r v r y ...,r n )

a m n^gJ r v r 2 ....... О

Здесь g mn — обозначения функций. Эти уравнения показывают, что факторы производства размещены в соответствии с действием ценового механизма.

5) Наконец, имеется п уравнений предложения услуг:

V i = 4 r v r 2 ..... r n ' PrPy PJ

y n = h n ( r v r 2 ,..., r n , p 2 , p 3 .... pj

Ценовые показатели р в данных уравнениях включены для полного отражения дохода индивидов, которые обеспечивают предложение производственных услуг.

Итак, система состоит из 2т + 2п + тп уравнений. В соответствии с законом Вальраса мы можем удалить одно из них.

Таким образом, имеется 2т +2п+ тп 1 уравнений с тем же числом неизвест ных: система решаема.

14.1.4. Исследование взаимосвязей методом затраты выпуск

Покатился гривенник по желобу,

По тому, откуда не сойти,

Предопределенному, тяжелому

Пути.

Он винты какието задел

И упал в подставленную сетку,

Вытолкнув — такой его удел —

Газетку.

Прочитав ее, по своему

Желобу я покатился вяло

И не удивлялся ничему

Нимало. (1971)

Борис Слуцкий

Взаимозависимость экономической системы может быть оценена при помощи метода «затратывыпуск» ( input output ), разработанного американским эконо мистом В. В. Леонтьевым (19061999). Практическое значение этого метода со стоит в том, что он позволяет изучить последствия изменений в конечном спросе (населения, бизнеса, государства) или в условиях производства в какойлибо от расли, наблюдая количественно определенную реакцию на эти изменения со сто роны других отраслей.

Допустим, необходимо определить:

YxT X ,

где У — конечный спрос;

X — общий выпуск;

Т технологическая структура экономики.

Если известна величина Г и задан объем конечного спроса У, то можно опреде лить и общий выпуск ( X ), необходимый для удовлетворения (У).

Например, увеличение потребности в стали в самолетостроении вызывает уве личение спроса на металл в металлургии, машиностроении и многих других сфе рах народного хозяйства; в результате общий прирост спроса на сталь окажется значительно большим, чем собственно в машиностроении. Таким образом, увели чение продукта для конечных потребителей на один рубль потребует роста объ ема производства больше чем на один рубль.

Например, если выпуск ( X ) отрасли А составил 4 млн руб. и обеспечил 2 млн р. стоимости конечного спроса (У), то величина технологической структуры экономики (Г) равна 2, так как любой объем конечного спроса, умноженный на 2, даст общую величину выпуска. Задача заключается в том, чтобы подсчитать величину Тъ многоотраслевой экономике.

Для определения Т и X используются табл. 14.1 и 14.2. В них нет данных по внешнеэкономическим связям, государственным расходам, налогам и другим важным экономическим показателям, которые также можно включить в таблицы, но это усложнит наш пример.

Таблица 14.1

Затраты и выпуск , млн р .

^\^Использование Предложение ^\ |

Производственные сектора |

Конечный спрос домохо зяйств |

Общий объем вьшуска |

||

Сельское хозяйство |

Промыш ленность |

Услуги |

|||

Сельское хозяйство Промышленность Услуги Домашние хозяйства |

2 5 3 6 |

4 7 2 11 |

3 5 4 8 |

7 7 11 7 |

16 24 20 32 |

Общие затраты |

16 |

24 |

20 |

32 |

92 |

Теперь необходимо определить технические производственные коэффициенты. Для этого необходимо подсчитать удельный вес каждой строки (сельское хозяйство, промышленность и услуги) в общих затратах. Например, сельское хозяйство (2 млн р.) в общих затратах (16 млн р.) составляет 0,1250, промышленность (4 млн р.) в общих затратах (24 млн р.) — 0,1667 и т. п.

Данные удельные веса заносятся в табл. 14.2 и используются для определения Г. 1

Таблица 14.2

Удельные веса отраслей в общих затратах

|

Сельское хозяйство |

Промышленность |

Услуги |

Сельское хозяйство |

0,1250 |

0,1667 |

0,1500 |

Промышленность |

0,3125 |

0,2917 |

0,2500 |

Услуги |

0,1875 |

0,0833 |

0,2000 |

Домашние |

0,3750 |

0,4583 |

0,4000 |

хозяйства |

|

|

|

Всего |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

Таблица 14.2 служит счетным материалом для определения технологической структуры экономики (табл. 14.3). Для этого применяется матричный метод.

Таблица 14.3

Технологическая структура экономики

|

Сельское хозяйство |

Промышленность |

Услуги |

Сельское хозяйство Промышленность Услуги |

1,3500 0,7344 0,3930 |

0,3606 1,6619 0,2577 |

0,3658 0,6569 1,4041 |

Проследим, как получаются результаты табл. 14.3. Пусть х — выпуск отрасли i , где i = 1,..., п;

у х — выпуск отрасли i для потребителей;

х х — выпуск отрасли i для отрасли/ В таком случае:

п

x x = y t + 2 j x v , где i = 1, ...,п.

Так как технические коэффициенты производства известны, iox i = a x , где a — выпуск отрасли г, используемый для производства стоимости выпуска, используемого отраслью/ Значения a t содержатся в табл. 14.2. Тогда:

п

х = у + 2 j a v x r

1 Строка «домашние хозяйства» не учитывается при определении величины Т. Техни ческие коэффициенты рассчитываются только для производственных отраслей. Включе ние домашних хозяйств в табл 14.2 произведено лишь для того, чтобы показать, что в стро ке «всего» сумма во всех столбцах равна единице.

Итак, для всех отраслей:

*| |

|

у. |

|

|

= |

|

+ |

х » |

|

Уп |

|

х

В матричной форме имеем:Х У + АХи(1А)Х

У ,

где / обозначает матрицу.

ТогдаХ(7Д) 1 У 1 где (/ А)' 1 = Г — обратная матрица. В нашем примере У дан, и нам необходимо определить X . Это делается следующим образом:

( I A )

100 010 001

(2/16) (4/24) (3/20) (5/16) (7/24) (5/20) (3/16) (2/24) (4/20)

(14/16) (4/24) (3/20) (5/16) (17/24) (5/20) (3/16) (2/24) (16/20)

Найдем теперь обратную матрицу только что полученной:

(1АГ

1,35000 0,7344 0,3930

0,3606 0,3658 1,6619 0,6569 0,2577 1,4041

= Г.

Наконец, используя матричное умножение, мы можем вычислить X :

1,3500 0,3606 0,3658 0,7344 1,6619 0,6569 0,3930 0,2577 1,4041

15,9980 24,0000 20,0000

х,

х

X .

Последнее выражение означает следующее. Общий выпуск сельского хозяй ства для обеспечения конечного спроса домашних хозяйств на сумму в 7 млн руб. (соответствующие данные таблиц 14.1 и 14.3) равен:

7 х 1,3500 + 7 х 0,3606 + 11 х 0,3658 = 15,9980 млн р.

Точно так же определен общий выпуск промышленности для обеспечения конеч ного спроса домашних хозяйств на сумму в 7 млн р. Он составил 24 млн р.

Общий выпуск сферы услуг для обеспечения конечного спроса домашних хо зяйств на сумму в 11 млн р. составил 20 млн р. При этом сумма общих затрат в экономике и общего выпуска равна 92 млн р.

Данный метод удобен и тем, что с помощью его можно быстро и сравнитель но точно подсчитать последствия изменений, происходящих в экономических взаимосвязях. Допустим, нужно оценить, что произойдет, если конечный спрос домашних хозяйств на продукцию сельского хозяйства, промышленности и ус луг изменился и составил соответственно 9 млн р., 8 и 12 млн р. Произведя аналогичные несложные подсчеты, получим: общий выпуск сельского хозяйства составит 19,4244 млн р., промышленности — 27,7876 и сферы услуг — 22,4478 млн р.

Таким образом, главное преимущество метода затратывыпуск заключается в том, что он позволяет оперативно оценивать отношения между конечным спро сом и общим выпуском с удовлетворительной точностью.

14.2. Парето эффективность и общественное благосостояние

Ты начал жить. Роскошен жизни пир, На этот пир ты позван для блаженства. Велик, хорош, изящен божий мир, Обилен всем и полон совершенства.

Н. А. Некрасов (18211878)

Допустим, экономическая система находится в состоянии общего экономического равновесия. Означает ли это, что при данных производственных возможно стях общества и индивидуальных предпочтениях потребителей достигнуто наи лучшее из всех возможных состояний? Ответ на этот вопрос связан с одной из наиболее сложных экономических проблем — с определением сущности общественного благосостояния (или общественной полезности).

14.2.1. Теоремы благосостояния . «Коробка Эджуорта»

Беспощадный старик из Ле Ке

Запер злую жену в сундуке.

На слова: «Мне тут тесно!»

Он ответил ей честно:

«Ты всю жизнь проведешь в сундуке!»

Эдвард Лир (18121888)

Одной из наиболее популярных моделей ОЭР в последние годы стала модель Фрэнсиса Эджуорта. Рассмотрим основные положения данной модели.

Представим простую рыночную модель, в которой существуют только два по требителя: заключенные Филипп Моррис и Жасмин Тилиф. Продукты в данной системе не производятся, а поступают в фиксированных количествах в опреде ленный период времени. Денег также нет. Оба заключенных рациональны, инфор мированы и мотивированны.

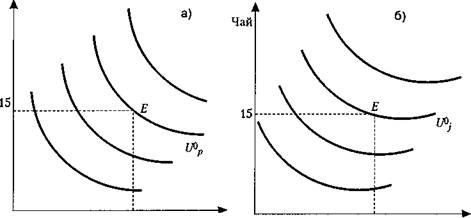

Каждый день заключенные получают достаточно пищи для поддержания своего существования, а также одинаковые порции чая и сигарет. И Филипп, и Жасмин съедают всю свою пищу, но обладают разными предпочтениями относительно чая и сигарет. Это создает возможность установления обмена. Предположим, что каждый из заключенных получает недельную порцию сигарет (С)п чая (Т), состоящую из 100 сигарет и 15 пачек чая: ?,100 С = 100 /= 15 /= 15

В отсутствии обмена запас Филиппа соответствует определенной точке (Е) на кривой безразличия Щ (рис. 14.7, а). Линия бюджетного ограничения в данном случае отсутствует, так как рыночных возможностей не существует. Запас Жас мина также соответствует определенной точке (?), но уже на кривой безразличия (У^(рис. 14.7, б). Если Филипп и Жасмин решат обмениваться своими запасами, то возникают возможности альтернативных решений.

Чай |

О 100 Сигареты 0 10 о Сигареты

Рис . 14.7. Первоначальные запасы как основа для обмена

Набор альтернатив представлен на рис. 14.8 с помощью, так называемой диаг раммы коробки Эджуорта. Стороны этой коробки изображают запасы индивидов.

В нашем примере длина коробки представляет 200 сигарет, а высота — 30 пакетов чая. Доля Филиппа в общем объеме измеряется, начиная от левого нижнего угла (0 р ), а доля Жасмина измеряется от правого верхнего угла (0). Любая точка в коробке представляет собой особый вариант распределения благ между двумя потребителя ми. То, что не потребляет Филипп, остается Жасмину, и наоборот. К примеру, точка Е, расположенная в самом центре коробки, обозначает равное разделение двух благ между двумя индивидами и соответствует первоначальным запасам каждого.

Предпочтения Филиппа определяются множеством кривых безразличия, отмеряемым от нижнего левого угла, а предпочтения Жасмина — от правого верхнего. Исходя из первоначальных запасов, любое перераспределение благ в заштрихован ной линзообразной зоне улучшают благосостояние Филиппа и Жасмина. Следова тельно, каждый из них склонен к обмену. У Жасмина большие предпочтения к чаю, а у Филиппа — к сигаретам. Поэтому Жасмин пожелает обменять часть своих сига рет на чай, а Филипп, напротив, часть своего чая на сигареты.

Состояние экономики называется Парето предпочтительным по отношению к другому ее состоянию , если в первом случае благосостояние хотя бы одного субъекта выше , а всех остальных не ниже , чем во втором .

Парето оптимальным ( Парето эффективным ) называется такое состояние экономики , при котором невозможно изменить производство и распределение таким образом , чтобы благосостояние одного или нескольких субъектов увеличилось бы без уменьшения благосостояния других .

В нашем примере точка В иллюстрирует Паретооптимальное состояние эко номики. Именно через эту точку проходит касательная к кривым безразличия как Филиппа, так и Жасмина

Чай U° p |

Е \ \ |

V й ) """^ |

|

Контактная кривая |

|

Сигареты

Рис . 14.8. Коробка Эджуорта и контрактная кривая

В любой коробке Эджуорта существует неограниченное количество точек касания (рис. 14.8) от правого верхнего угла к левому нижнему. Эта линия называ ется контрактной кривой.

Контрактная кривая : множество точек в коробке Эджуорта , в которых касаются кривые безразличия . Каждая точка на контрактной кривой является эффективной , потому что никто не может улучшить своего состояния без ухудшения состояния другого .

Точка общего равновесия обмена всегда расположена на контрактной кривой. Ее точное размещение зависит от: (1) первоначальных запасов и (2) относитель ной покупательной способности обоих индивидов. К примеру, при первоначаль ных запасах, определяемых точкой Е, возможное равновесие будет достигнуто на отрезке CD , который принадлежит контрактной кривой. Если точка обмена при этом будет находиться ближе к точке D , нежели к точке С, то условия обмена бу дут наилучшими для Филиппа, и наоборот. Точка D наилучшая для Филиппа, точка С — для Жасмина, а точка В — одновременно для двух сторон.

Понятие Паретоэффективности можно расчленить на три составляющих:

- эффективность в обмене;

- эффективность в производстве;

- эффективность в структуре выпуска продукции.

На рис. 14.8 мы, по сути, рассмотрели Паретоэффективное распределение благ в обмене. Данный оптимум достигается при равенстве предельных склонностей замещения MRS p = MRS Понятие предельной склонности замещения нами впер вые рассмотрено в параграфе 4.2 (см. формулу 4.7). В параграфе 4.4 равновесие потребителя было уточнено:

MRS xy = f Y

С учетом вышесказанного запишем условие Паретоэффективности в обмене или распределении благ:

Рх

MRS\ Y = MRS B XY у (14.1 )

Формула 14.1 демонстрирует Паретоэффективность в обмене товаров X и Y между субъектами А и В. Наклон касательной ЕА к горизонтальной оси равен от ношению цен (Р х /Р у ).

Аналогично записывается условие Паретоэффективности в производстве благ:

w

MRTS A KL = MRTS B KL —. (14.2)

В данном случае сторонами коробки Эджуорта являются труд и капитал, а вме сто кривых безразличия поле коробки заполняют изокванты. Поэтому сравнива ются не предельные склонности замещения, а предельные склонности техниче ского замещения (см. параграф 5.3.2).

Для количественной характеристики возможности преобразования (или транс формации) одного блага в другое служит предельная норма продуктовой транс формации ( MRPT XY ), которая показывает, на сколько надо сократить производство одного блага для производства другого блага при оптимальном использовании име ющихся ресурсов.

Условие Паретоэффективности в структуре выпуска продукции можно вы разить следующим образом:

MRPT XY = MRS \ Y = MRS B XY . (14.3)

То, что общее конкурентное равновесие и Паретоэффективность требуют выполнения одних и тех же условий (формулы 14.114.3), означает, что между ними существует тесная взаимосвязь, которая обобщается в двух теоремах обще ственного благосостояния.

Первая теорема теории общественного благосостояния : в состоянии ОЭР раз мещение экономических ресурсов Парето эффективно .

Данная теорема известна как одно из наиболее известных положений в исто рии развития экономической мысли — идея «невидимой руки» Адама Смита (17231790): равновесие, созданное конкурирующими рынками, будет исчерпы вать возможные выгоды от обмена. Адам Смит тем самым хотел сказать, что в ры ночной экономике «индивид, преследуя свои собственные цели, часто более дей ственным способом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». 1

- 1 Смит А. Богатство народов. М., 1962. С. 332.

Следует особо подчеркнуть, что Паретоэффективное распределение ресурсов требует, чтобы соотношения цен соответствовали соотношениям предельных из держек:

МС Х _Р Х

МСу Ру

(14.4)

Если это условие не выполняется, то экономические агенты получают иска женные ценовые сигналы и не способны оптимально размещать ресурсы. Но это условие подразумевает, что экономика соответствует модели совершенной кон куренции, а это — весьма далеко от реалий современной рыночной экономики.

Вторая теорема общественного благосостояния по существу является обрат ным утверждением первой.

Вторая теорема общественного благосостояния : при условии , что все кривые безразличия и изокванты выпуклы относительно начала координат , для любого Па рето эффективного распределения ресурсов существует система цен , обеспечивающая общее экономическое равновесие .

Для подтверждения этого вспомним, что мы определяли Паретоэффективную точку (рис. 14.8), которая являлась точкой касания выпуклых кривых безразличия двух субъектов.

Ув 1 |

к |

|

|

|

|

В |

Ха |

К |

^N^ |

|

~^ЦВ2 |

L |

|

|

А |

|

х, |

|

|

Х А Ув |

Рис . 14.9. Несовместимость рыночного равновесия и Парето эффективности при невыпуклых предпочтениях

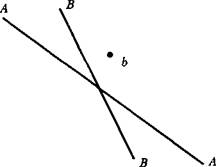

Если же предпочтения хотя бы одного из участников не могут быть выраже ны выпуклыми кривыми безразличия, то не существует системы цен, которая обеспечивала бы общее равновесие при Паретоэффективном распределении благ (рис. 14.9). Прямая KL , наклон которой демонстрирует отношение цен эффективной сделки (Р х / Р у ), не имеет единой точки касания двух контрагентов. Это означает, что не существует единых цен для Паретоэффективпого равновесия.

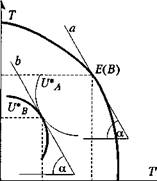

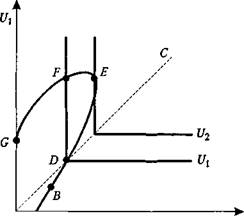

Графическое изображение равновесия в производстве и потреблении. Изоб разим теперь условие равновесия в производстве и потреблении графически. Для этого необходимо вписать в область производственных возможностей фрагмент коробки Эджуорта (рис. 14.10).

class="style1">i Y

Ух

У*А

0( A ) Х * А Х { X

Рис . 14.10. Равновесие в производстве и потреблении

На рис. 14.10 изображена кривая производственных возможностей (ТТ) выпуск благ X и Упри фиксированном капитале ( К ) и труде ( L ). Кривая производственных возможностей может интерпретироваться как кривая продуктовой трансфор мации. Ее наклон (в условиях совершенной конкуренции) характеризует предельную норму продуктовой трансформации:

dY

MRPT x , y =^ (14.5)

Впишем теперь в область производственных возможностей, ограниченную кривой 77", фрагмент коробки Эджуорта, совместив ее нижний левый угол с началом координат области производственных возможностей, а верхний правый угол с точкой Е. Наклон линий а и Ъ одинаков и характеризует одно и то же соотноше ние цен (Р х /Р у ). Поэтому структура выпуска товараХ и товара У эффективна как для субъектов А и В, так и для производителей 1 и 2.

Итак, мы изобразили графически состояние общего равновесия (при совер шенной конкуренции) двухсубъектной, двухфакторной и двухпродуктовой эко номической системы. Рисунок 14.10 отображает выполнение трех условий обще го равновесия:

- Предельные нормы замены двух благ одинаковы для обоих субъектов и рав ны соотношению их цен (формула 14.1).

- Предельные нормы технической замены двух факторов производства оди наковы для обоих производителей (каждый из которых производит одно из благ) и равны соотношению факторов цен (формула 14.2).

- Предельные нормы замены двух благ в потреблении одинаковы и равны предельной норме продуктовой трансформации (формула 14.3).

14.2.2. Критерии общественного благосостояния

Thou blamest Crist , and seyst ful bitterly , Христа ты осуждаешь, негодуя,

Не misdeparteth richesse temporal ; Что правды нет в распределеньи благ.

Thy neighbour thou wytest sinfully , И сердцем злобствуешь напропалую,

And seyst thou hast to lyte, and he hath al. Коль твой сосед не нищ, как ты, и наг.

Джеффери Чосер (1340—1400) Перевел О. Б. Румер

Итак, мы выяснили, что экономика совершенной конкуренции обеспечивает эффективное распределение ресурсов. В связи с этим человек неизбежно задастся вопросом: а является ли данное эффективное распределение справедливым? И вот здесьто проблема перестает быть чисто экономической, а приобретает философскосоциальный оттенок. Сразу же оговоримся, что единого мнения относительно понятия «справедливость» общество не выработало и выработать не может, ибо вряд ли люди когдалибо способны прийти к единому мнению о том, что следует понимать под справедливостью. Поэтому мы приведем основные взгляды на справедливость.

1. Эгалитаризм. 1 Стихийный эгалитаризм существует с того времени, когда появился человек: требование равного распределения благ между участниками. Еще великий Платон (428348 гг. до н. э.) пытался рассмотреть общественную модель эгалитарного общества. Этой проблеме посвящена знаменитая «Утопия» Томаса Мора (14781535), который, впрочем, выразил мнение о невозможности существования подобного общества. Невозможность эгалитаризма на практике подтвердили эксперименты Роберта Оуэна (17711858). Основанная им колония «Новая Гармония» в США (1825 г.) просуществовала очень недолго. Однако самым сокрушительным провалом эгалитарного проекта явилась история нашей страны. Глубинная причина августовских событий 1991 г., в результате которых стратегический курс страны был изменен на 180°, заключается в том, что советская элита не захотела больше мириться с идеей умеренного эгалитаризма. 2

На рис. 14.11 изображен критерий благосостояния эгалитарного общества: субъект 1 и субъект 2 имеют строго равную долю в общественном продукте. По этому критерию советское общество не было «чисто эгалитаристским». Но, тем не менее, распределение доходов в нем было более уравнительным, чем в странах с рыночной экономикой. Например, в советском обществе соотношение доходов между 10% самых обеспеченных членов общества и 10% наименее обеспеченных относилось как 3,3/1. Для сравнения, в США и Великобритании этот показатель равен 15/1, а в Швеции — 6/1. На наш взгляд (а с этим можно спорить), именно в этом таится основная причина демонтажа СССР: советская элита не захотела мириться с подобной «несправедливостью» и пошла на передел собственности под знаменем рыночных реформ. В настоящее время (по официальным данным) показатель распределения доходов в России таков же, как и в США (15/1), но, по мнению ряда специалистов, — он гораздо выше. Так, по Москве он оценивается как 60/1.

- 1 Egal (фр.) — равный.

- 2 Подробнее об этом см. главу 15, параграф 15.7.

О U 2

Рис . 14.11. Критерий благосостояния эгалитарного общества

2. Совершенный рыночный либерализм. Согласно взглядам либеральных ры ночников, состояние конкурентного равновесия наиболее справедливо, так как в нем вознаграждаются те, кто имеет наибольшие способности и кто упорно трудится. На первый взгляд — современная Россия представляет именно этот вари ант. Тем более что российские власти безустанно подчеркивают свою привержен ность идеям рыночного либерализма.

В связи с этим весьма интересны исследования академика Д. Львова 1 , который исходит из того, что совокупный доход является функцией трех основных факторов: труда наемных работников, капитала и ренты (дохода от использования зем ли, территории страны, ее природных ресурсов, магистральных трубопроводов, современных средств связи, транспортных сетей и других монопольных видов де ятельности). Так вот, в отличие от многих стран мира, в России основной вклад в прирост дохода вносит не труд и даже не капитал, а именно рента. По подсчетам Д. Львова, на долю труда приходится примерно 5% совокупного дохода России, на долю капитала — примерно 20, а на долю ренты — примерно 75%.

Таким образом, в современной России:

- 80% населения получают 5% общего дохода страны (заработную плату);

- 15% населения получают 20% дохода страны (предпринимательскую при быль);

- 5% населения получают 75% дохода страны (ренту).

Причем две последние группы российского населения, по сути, делят между собой ренту и предпринимательский доход. Первая же группа к ренте и пред принимательскому доходу никакого отношения не имеет. Россияне реагируют на данную доктрину рыночного либерализма весьма своеобразно: они вымира ют. За годы реформ (19912001 гг.) население страны сократилось на 13 млн человек.

- 1 Львов Д. Будущее российской экономики // Экономист. 2000. № 12. С. 318.

3. Утилитаризм. Основатель утилитаризма Иеремия Бентам выразил крите рий полезности следующим образом: «наибольшее счастье (благо) для наибольшего числа людей». Однако данная цель не может быть достижима.

Что значит «наибольшее благо»? Уровень жизни самых благополучных стран мира? Не следует ли для достижения этого удерживать нынешний стандарт жиз ни благополучных стран и пытаться «подтянуть» к этому стандарту остальные страны мира?

«Самое большое количество людей» — это нынешнее население планеты плюс все грядущие поколения. Чтобы решить эту проблему в рамках доктрины Бентама, следует отказаться от понятия «редкость» (см. главу 1, параграф 1.1). Спосо бен ли рынок обеспечить рай на земле? Определенно — нет. Может ли это сделать идеальное государство? Тоже — нет.

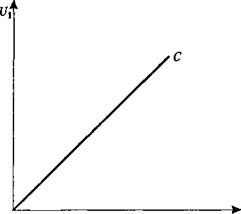

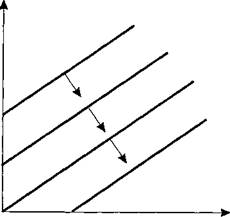

Для иллюстрации идеи утилитаризма представим, что общество состоит из двух субъектов (рис. 14.12). Функция полезности Бентама в таком случае пред ставляет собой совокупность прямых безразличия. Точки прямых безразличия показывают, при каких сочетаниях полезности первого (С/,) и второго ( U 2 ) инди видов достигается заданный уровень общественного благосостояния ( W ).

class="style2">и( Щ

w 2 w t

О Wi W 2 W 3 Щ

Рис . 14.12. Функция общественной полезности Бентама

Как видно из рис.14.12, перераспределение благосостояние между индивида ми совершенно не влияет на данный уровень общественного благосостояния. Со вершенному же экономическому равенству соответствуют точки пересечения бис сектрисы ОС с линиями безразличии.

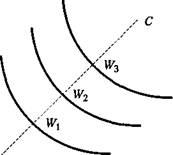

4. Критерий Нэша. В модели Нэша кривые безразличия имеют традиционный вид (рис. 14.13). Здесь, как и в модели Бентама, точки пересечения биссектрисы ОС с кривыми безразличия дают ситуацию общего экономического равенства. Однако дальше начинаются различия. Так, увеличение благосостояния богатого ведет к меньшему снижению благосостояния бедного. Либо наоборот: увеличение благосостояния бедного снижает благосостояние богатого на меньшую величину. Вывод, следующий из модели Нэша, — снижение экономической дифференциации населения ведет к росту общественного благосостояния.

и(

class="style2">о и 2

Рис . 14.13. Функция общественной полезности Наша

5. Критерий Ролза. Модель Ролза еще более радикальна: в ней общественное благосостояние увеличивается лишь с повышением благосостояния самых бед ных его членов и совершенно не зависит от повышения благосостояния всех остальных. 1 Карта кривых безразличия здесь представлена «леонтьевским типом» (рис. 14.14).

О Л Щ

Рис . 14.14. Критерий благосостояния Ролза

В модели Ролза общество состоит из индивидов, не склонных к риску. Какой должна быть справедливая система распределения доходов на перспективу?

Будущее непознаваемо, поэтому никто не знает, каковы будут его доходы. А раз люди не склонны к риску, то они постараются действовать так, чтобы застраховать себя от низких доходов. В связи с этим функция общественного благосо стояния имеет следующий вид:

- ' Rowls D. A theory of justice. N . Y ., 1971. Русский перевод: РолзДж. Теория справедливо сти. Новосибирск, 1995.

W mm ( U l , U 2 ,... U n ). (14.6)

В данной модели общественное благосостояние определяется благосостоянием наименее обеспеченных. Линия ABDEFG характеризует возможные комбинации доходов двух субъектов. Биссектриса ОС показывает равные величины доходов этих субъектов. Если первоначальное распределение доходов характеризовалось точкой В, а затем — точкой D , то распределение доходов улучшилось: оба субъекта улучшили свое благосостояние, при этом их доходы стали равными.

При перемещении в точку Е ситуация улучшилась: хотя субъект 1 стал полу чать меньше субъекта 2, но все же его доход увеличился по сравнению с точкой D . Перемещение из точки Ев точку Рвернуло общественное благосостояние к ситуа ции, характеризующейся точкой D . Это объясняется тем, что хотя субъект 1 улучшил свои доходы, для субъекта 2 нет никакой разницы между точкой D и точкой F (если благосостояние одного субъекта увеличится, а другого останется неизмен ным, то общественное благосостояние не изменится).

6. Критерий Ницше (Е. Гайдара). Эта модель является прямой противоположностью предыдущей. Функция благосостояния здесь имеет вид:

W max ( U v U 2 ... U n ), (14.7)

а в графическом виде изображается кривыми безразличия, изображенными на рис. 14.15.

В первоначальном состоянии распределение доходов в обществе характеризо валось точкой Л. Полного равенства доходов не было: индивид 2 получал ббльшие доходы по сравнению с индивидом 1. Затем распределение доходов стало характеризоваться точкой В. Индивид 2 увеличил свои доходы, а индивид 1 сократил. Однако, по критерию Ницше, благосостояние общества возросло: оно достигло более высокой линии безразличия.

А |

|

|

|

С, |

|

|

/ |

|

/ < |

'А |

|

/ |

( |

'В |

/ |

|

|

class="style2">о и 2

Рис . 14.15. Критерий благосостояния Ницше ( Е . Гайдара )

Данная модель, на наш взгляд, соответствует идеологии российских реформ. Вспомним программную речь Гайдара в российском парламенте в начале 1992 г. Суть ее состояла в том, что Россию призван спасти новый класс богатых собствен ников. При этом не важно, какими путями (праведными или преступными) «но вые русские» добудут свое богатство. Главное — как можно быстрее создать класс богатых, который потом выведет страну на путь процветания. Гайдар официально объявил тогда, что Россия вступает в «эпоху первоначального накопления капи тала». 1 Насколько идея Гайдара удалась — пусть каждый оценит самостоятельно.

7. Экономика рабовладения. Как вы уже успели заметить, приведенные выше критерии общественного благосостояния покоятся на идее различия природы кривых безразличия, рассмотренных нами подробно в главе 4 (параграф 4.2). На основании этих кривых мы можем изобразить ситуацию рабовладельческого общества, а также ситуацию общества геноцида. На рис. 14.16 изображен критерий благосостояния рабовладельческого общества.

В рабовладельческом обществе рабы являются «говорящим орудием», а пото му рабовладелец не рассматривает их в качестве полноправных граждан. Обще ственный статус рабов таков же, как и рабочего скота, инвентаря и т. п. Так как рабы не являются гражданами государства, государство не заботится о них как о гражданах. В таком случае рабы просто не учитываются кривыми безразличия (нулевая эластичность). Примечательно, что такие великие мыслители прошлого, как Платон и Аристотель, считали данное общество идеальным.

8. Экономика геноцида. В обществе геноцида (гитлеровская Германия) «не

арийцы» подлежат истреблению (рис. 14.17). Здесь благосостояние «расы господ»

увеличивается при геноциде прочих.

Итак, мы выделили 8 взглядов на соотношение эффективности и справедливо сти при конструировании функции общественного благосостояния. Безусловно, что современное общество безоговорочно отвергает идеи рабовладельческого общества и идеи общества геноцида как антигуманные. Идея эгалитаризма также не выдержала проверки временем. Из пяти остальных лично нам по душе модель Нэша (хотя бы уже потому, что она основана на традиционно выпуклых к началу координат кривых безразличия). Такая модель реально существует в мире в виде «модели шведского социализма». Однако модель шведского социализма подвер гается критике со стороны либеральных экономистов как противоречащая крите рию производственной эффективности.

- 1 Понятие «первоначальное накопление капитала» предложено К. Марксом, который считал, что между феодализмом и капитализмом существует некий «переходный пери од», во время которого появляются стремительно богатеющие капиталисты. Новый класс обогащается всевозможными способами, чаще преступными. Этот энергичный класс от брасывает на обочину цивилизации дряхлых феодалов и создает новое капиталистиче ское общество наживы и предпринимательства. Примечательно, что большинство совре менных западных исследователей относятся к концепции первоначального накопления капитала с изрядной долей скепсиса. Как показывают многочисленные исторические исследования особенностей возникновения капитализма в разных странах, этот этап происходил весьма мирно и не столь стремительно. В своем большинстве правящая элита сме нила свой состав не столь радикально: например, в Англии большинство старых феодалов превратилось в новых капиталистов. Однако Е. Гайдар сознательно использовал термин «первоначальное накопление капитала» для оправдания стремительного перераспределения народного богатства в пользу экссоветской элиты: нынешняя российская элита в сво ем большинстве состоит все из тех же бывших партийных и комсомольских лидеров.

v! |

к |

|

|

|

|

Рабы |

|

|

—> • |

|

|

|

|

|

|

> |

0 Рабовладельцы [/ 2

Рис . 14.16. Критерий благосостояния рабовладельческого общества

«Неарийцы» |

0 «Арийцы» [/j

0 «Арийцы» [/j

Рис . 14.17. Критерий благосостояния общества геноцида

14.2.3. Агрегирование предпочтений

Не знаю, что уж там в крови, И отчего такое: Ивану хочется любви, А Федору — покоя.

Евгений П. Чепурных

Выбор функции общественного благосостояния во многом зависит от страте гии правящей элиты. Имея возможность прямого контроля или интенсивного косвенного влияния на средства массовой информации, элита рекламирует «непреходящие ценности» того или иного общественного устройства. В современном («цивилизованном») обществе одним из способов агрегирования предпочтений является процедура голосования: «один человек — один голос». 1 Эффективность системы голосования во многом зависит от степени демократизации общества. Если, например, сравнить демократичность выборов президента в США и России, то сравнение будет не в нашу пользу. Дело в том, что перед выборами основные отечественные средства массовой информации (особенно это относится к телевидению, как наиболее эффективному СМИ) даже не скрывают своих симпатий и предпочтений. Так было и в 1996 г., и в 2000 г., когда «хорошему» претенденту противопоставлялся «плохой» претендент. Именно поэтому итоги этих выборов заранее предопределены. Не случайно в 1996 г. общество избрало президентом человека, находящегося в состоянии инфаркта (нонсенс с точки зрения демократического общества). Процедура президентских выборов в России имеет еще одну (едва ли не главную) антидемократическую особенность: отсутствие обязательной предвыборной дискуссии претендентов. В результате избиратели просто не способны оценить и сопоставить «дурь» каждого из них. К примеру, победитель президентских выборов 2000 г. не захотел даже обсудить со своим соперником экономическую программу, сославшись на то, что у него нет на это времени и что его ждет ужин. А ведь экономическая стратегия — это главное, за что голосует избиратель. В результате россияне выбрали президента, который не несет перед населением никакой ответственности в области экономической политики и благосостояния.

Но даже если система выборов отвечает критериям демократичности, то одним из главных ее недостатков является не учет различий в интенсивности индивидуальных предпочтений. Например, один из голосующих сильно желает, чтобы президентом стал Петров, а второму — практически все равно, и лишь перед самым голосованием, поддавшись какомуто (часто внешнему) импульсу, он решает голосовать за Петрова, а не за Сидорова (а может быть, напротив, именно за Сидорова). Кроме того, необходимо учитывать так называемые парадоксы голосования.

Парадоксы голосования. Голосованием вполне сознательно можно манипулировать, добиваясь нужного (для властей) результата.

1. Голосование по принципу большинства. В главе 4 (параграф 4.2) мы рассматривали порядковый подход к определению полезности, который основан на шести аксиомах (упорядоченности, рефлективности, транзитивности, ненасыщения, непрерывности и выпуклости). Допустим, что большинство населения предпочитает субъект X субъекту У. В формализованном виде, который рассматривался в параграфе 4.2.4, это можно записать в виде: X Р Y . Парадоксально, но люди могут не выбрать данный результат голосованием. Рассмотрим ситуацию, предложенную в табл. 14.4.

1 Часто вместо этого принципа создают систему выборщиков, при которой от опреде ленного количества (от тысячи и более) населения выбирается человек, который голосует от имени своей «группы».

Таблица 14 4

Предпочтения избирателей, приводящие к нетранзитивному голосованию

Индивид А |

Индивид В |

Индивид С |

X |

Y |

Z |

У |

Z |

X |

Z |

X |

У |

В табл. 14.4 приведены варианты ранжирования трех вариантов ( X , У и Z ) тремя избирателями. Данные предпочтения нетранзитивны, поскольку для большин ства ХР Y ; YPZ , ZPX . Тем самым, лучшую альтернативу выбрать просто невоз можно. Исход в данном случае будет зависеть только от порядка голосования.

Если сначала рассмотреть только выбор между X и У, то победит вариант X . Если теперь сравнить победивший X с Z , то победит Z .

Если сначала рассмотреть выбор между Z и X , то в итоге победит Z . Если те перь сравнить Z и У, то в итоге победит У.

Таким образом, исход голосования зависит от инициативы избирательной ад министрации.

2. Голосование по ранжирующему принципу. В данном случае каждый изби ратель ранжирует предпочтения: лучший выбор получает номер 1, следующий за ним — номер 2 и т. д. (табл. 14.5 и 14.6).

Таблица 14.5

Выбор между X и Y

Индивид А |

|

|

Индивид В |

АГ= 1 У=2 |

|

|

У 1 Х=2 |

|

Итого: X = 3; Y = 3. |

|

|

В табл. 14.5 изображена ситуация, в которой избиратели выбирают между двумя вариантами (Хи У). Для индивида Л лучшим является выбор X , а худшим — У. Для избирателя В — наоборот. В результате голосования каждый вариант выбора получает равный ранг предпочтений.

Таблица 14.6

Выбор между X , Y и Z

Индивид Л |

|

|

Индивид В |

АГ1 |

|

|

У= 1 |

У=2 |

|

|

Z = 2 |

Z=3 |

|

|

Х = 3 |

|

Игого: X = 4; У = 3; Z = 5. |

|

|

Однако ситуация изменится, если избирательная администрация добавит для голосования выбор Z . Теперь в результате голосования предпочтительным стал выбор У (он получил высший ранг).

Таким образом, избирательная администрация может сознательно манипули ровать голосами: при голосовании по принципу большинства — измеряя порядок голосования, а при голосовании по принципу ранжирования — внося в избиратель ный бюллетень новые альтернативы.

В связи с этим возникает естественный вопрос: существуют ли механизмы аг регирования 1 предпочтений, которые были бы независимы от манипуляций изби рательной администрации? Как доказал профессор Стэндфордского университе та, нобелевский лауреат (1972 г.) Кеннет Эрроу, найти такой механизм весьма затруднительно. 2

Теорема невозможности Эрроу. Эрроу исходил из посылки, что в демократи ческом обществе принятие коллективных решений должно отвечать некоторым очевидным требованиям.

- При любом данном наборе совершенно упорядоченных, рефлексивных и транзитивных индивидуальных предпочтений механизм принятия обще ственных решений должен в результате давать общественные предпочте^ ния, обладающие указанными свойствами.

- Если каждый член общества предпочитает альтернативу X альтернативе У, то и общество должно признать, что X лучше У.

- Предпочтения в отношении X и У должны зависеть только от того, как люди ранжируют X и У, но не от того, как они ранжируют другие альтернативы.

- Если, по крайней мере, один член общества предпочитает альтернативу X альтернативе Упри безразличии к этим альтернативам всех других членов общества, то общество должно выбрать X .

Эрроу доказал невозможность создания алгоритма принятия коллективных решений, которые удовлетворяли бы всем перечисленным требованиям одновре менно.

Теорема невозможности Эрроу . Если механизм принятия общественных решений удовлетворяет требованиям 14, то речь идет о диктатуре : все общественные ранжирования альтернатив являются ранжированием этих альтернатив одним индивидом .

Из теоремы Эрроу следует, что идеального способа принятия общественных решений не существует. Общественные предпочтения не могут быть адекватно агре гированы. Это, конечно, не означает, что принятие рациональных общественных решений в условиях демократии невозможно — не существует гарантии принятия таких решений. История человечества полна многочисленными подтверждениями данной теоремы. Если бы демократическое общество могло бы гарантированно при нимать оптимальные решения, то, вероятно, выжила бы, к примеру, греческая демократическая цивилизация. Однако уже античные мыслители подмечали неэффективность принятия решений этой общественной организацией.

- 1 Под агрегированием следует понимать метод образования совокупности, которая бы адекватно отражала основные свойства входящих в нее составляющих. Агрегирование — один из основных методов макроэкономического анализа. См.: Селищев А. С. Макроэкономика. 2е изд. СПб.: Питер, 2001. Параграф 1.2.

- 2 Arrow К . Social choice and individual values. N.Y., 1963.

Контрольные задания

Вопросы на повторение

- Как вы понимаете эффект обратной связи?

- Почему система ОЭР может быть неустойчивой?

- В чем смысл закона Вальраса?

- Объясните суть метода «затратывыпуск».

- Сформулируйте теоремы благосостояния.

- Что такое Паретопредпочтительность и Паретооптимальность?

- Перечислите основные критерии общественного благосостояния.

- В чем смысл теоремы Эрроу?

Проблемы для обсуждения - Справедливо ли следующее утверждение: «Единственный способ достичь Парето

оптимальности заключается в достижении экономического благосостояния»? - Подразумевает ли Паретооптимальность «наивысшее благо для наибольшего числа»?

- Что предпочтительней с точки зрения критерия Парето: облагать воров штрафом за их преступления или сажать в тюрьму?

- Почему некоторые предпочитают оптимальное распределение, не связанное с кри терием Парето?

- Может ли при общем равновесии существовать излишний спрос на каждый товар?

- «Работает» ли теорема Эрроу в российских условиях?

Задача - Пусть цена единицы труда и единицы капитал равна 4 р. в час. Допустим, в производстве товара А отношение MPL A / МРК Л = 2, а в производстве товара В MPL B / МРК В 1/2. Будет ли эта экономика эффективной с точки зрения производства? Если нет, то как следует перераспределить ресурсы?